北海道札幌的住宿,女主人海是情色片的制作人,闲余时间写作,二种职业的结合使她身上同时散发出尘世与离世之感。住在陈旧的小公寓,海是坚定的环保主义者,洗漱淘米等用水盛在桶里以冲洗马桶,厨房的角落摆着大大的厨余分解箱,掀开箱盖,小小的虫在腐去的厨余堆里爬动。

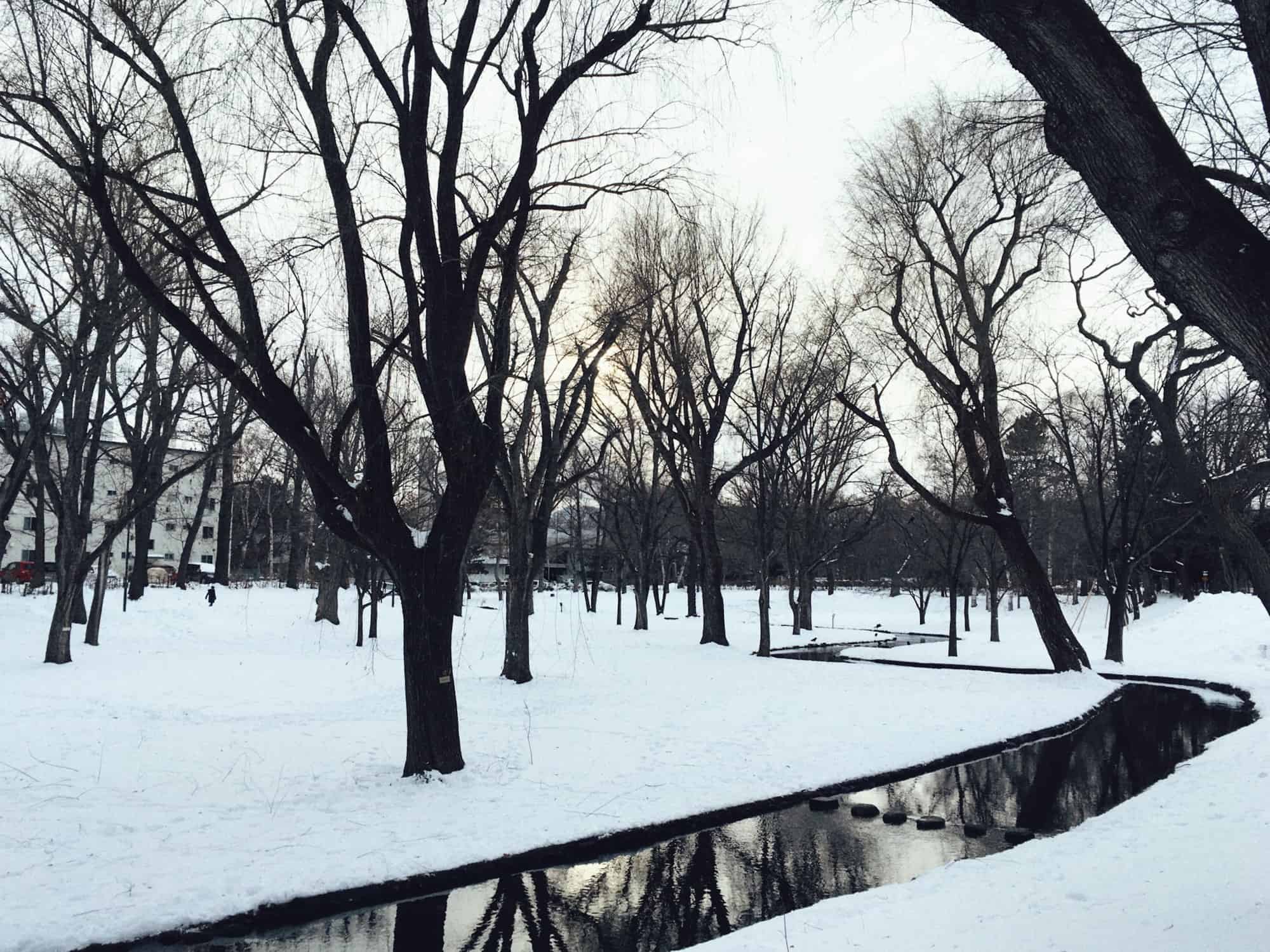

雪地拖出一道粗裂的虚线 —— 这是记忆的序幕。

前边,S滑稽拉拖行李,像动物拖着辛辛苦苦战猎得来的尸。

手心泌出温热的汗,我俩停下歇息,刹那看见散落在札幌(Sapporo)城市建筑物空隙中枯死的树,怔着发楞。

不知哪里传来几声空旷的鸟鸣。几秒后,黑沉沉的乌鸦从顶上飞掠而过。

“见鬼!” S吃吃笑出声来,“真是冷笑境界的经典款式!”

那是全冬季最暖的一日。 12摄氏度。我们脚下踩着雪的延伸体,生硬的冰。行李箱的轮子滚过它,印下深刻的轨迹,很快,又被其他的痕迹抹去。

晚餐,到住宿附近的小馆吃酱油手打拉面。一边吃,一边几乎睡去。

近打烊的小馆,客人只有我们,墙上贴着泛黄的荞麦面广告海报、店家手写的菜单以及老派旧式日历……我半眯着眼,在电视新闻的播报声中,看厨房师傅谨慎地从木箱里拿出生拉面,轻轻甩开面粉。

吃完,拉开小馆木门,粉嫩的雪一颗一颗凭空生出,从天降下,落在衣裳上、手上、头发上,恍惚又消失。下雪了。我往前走了几步,红绿灯在对岸明灭着,心里头火花一闪,脚一滑,霎那狠狠摔下。S已过半条马路,赶紧回身将我扶起。停在路中央的巴士红灯未渡,司机与乘客压抑着不动声色。S和我,好不容易走到路的彼端,对视一眼,按捺不住狂笑起来。

以后听说,冬季雪地中摔折手脚筋骨者,北海道往往四人中有一人。

/ 海

第一个下雪的早晨,席地坐在理想坪数的小屋客厅,吃冷硬的面包,冒烟的热茶。

屋外雪花纷纷,走过屋瓦窗前,模糊成一片光景。

札幌的住宿,女主人海是情色片的制作人,闲余时间写作,二种职业的结合使她身上同时散发出尘世与离世之感。住在陈旧的小公寓,海是坚定的环保主义者,洗漱淘米等用水盛在桶里以冲洗马桶,厨房的角落摆着大大的厨余分解箱,掀开箱盖,小小的虫在腐去的厨余堆里爬动。

海是极致的女权主义者,曾赴美国纽约攻读两性课程,青春时代与男性交往过;客厅的墙上,挂着她与前女友各自剪下的马尾,一束黑,一束金。

海相信爱处于行动中。

我喜欢海。这很罕见,因她是双鱼座,而我一向对黏滑的生物敬谢不敏。但我确实喜欢海紧贴前额的超短刘海,喜欢她出门随手套上身的吊带秋裤装,喜欢她右侧挂着的花生壳耳坠 —— 让人忍不住要歪斜着头去看她说话。海做事和说话一般干脆,在凝结的冰雪上行走如灵巧的鹿。几次一同外出,她走在前方开路,S第二,我远远在后边跟随。

海将我们安置在她租下的旧公寓小房,里边备有煤油暖气,日式传统壁橱,榻榻米上至少放着四张厚棉被。 “北海道太冷了!” 东京长大的她皱着眉说。夜晚递给我们注满沸腾热水的铁制暖袋,塞入被窝十分钟,冰凉的床便微微发热,躺在里面的人渐渐回温。

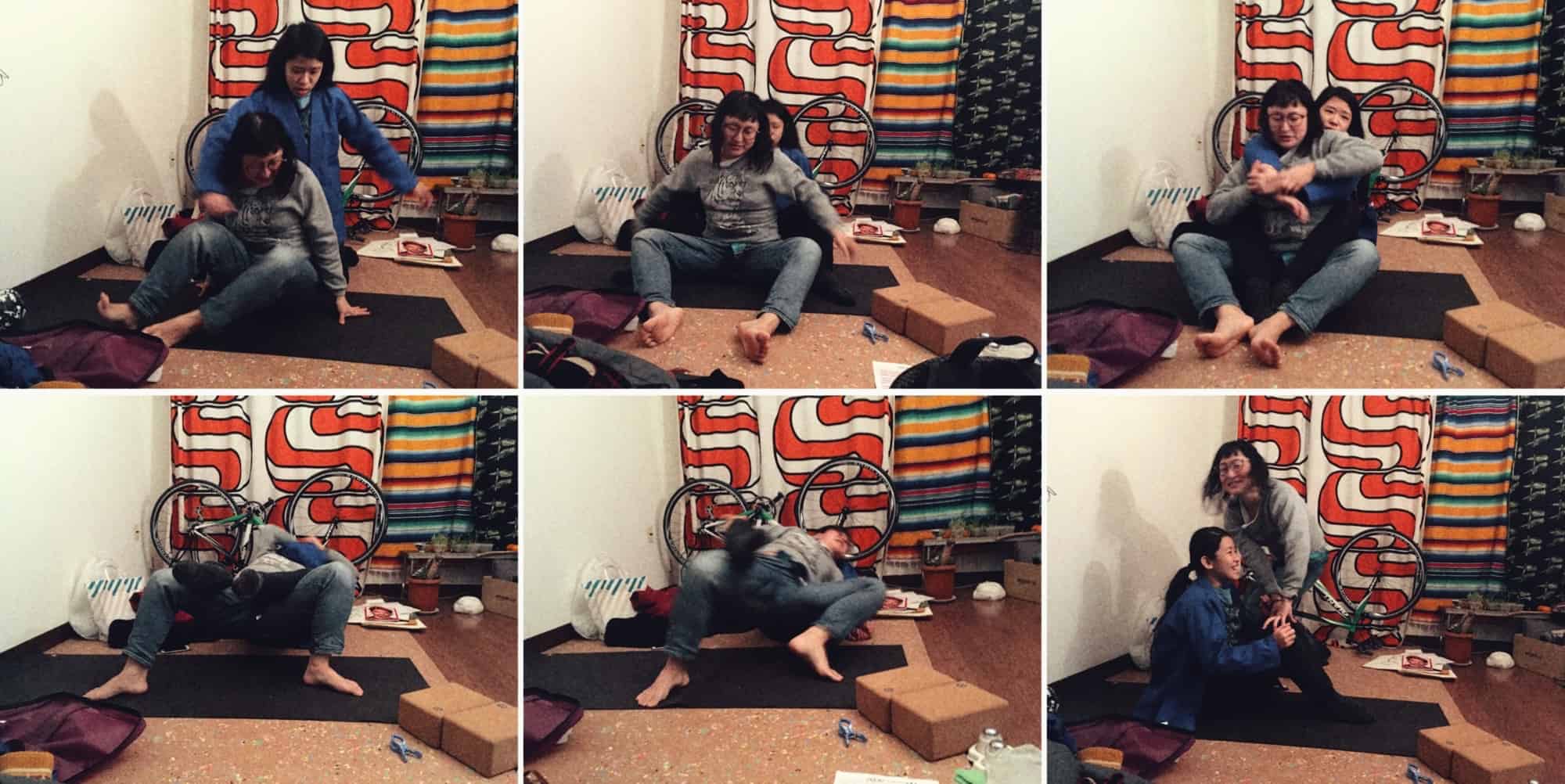

某个早晨,我们跟随海到一间非盈利机构与她英文课程的学生们交流 —— 这是在沙发客软件上申请住宿的条件。上课的学生年龄二十好几至五十不等,有脑瘫的青年女性、说话时不停摇晃手腕的青年男子、五十多岁的中年男子、四十多岁的家庭主妇等。

一句简单的英文,大伙儿费劲气力说出来,像婴儿牙牙学语。

海让大家用英文讲述自身近来的兴趣及心愿。青年男子说,自己近来爱上到便利商店买热腾腾的炸鸡,一个人走在冰冷的街道上,寒风中把它吃完;中年男子说,自己希望和家人到夏威夷晒太阳吹海风。轮到我时,海临时换了问题:如果此时可以瞬间移动返回马来西亚数小时,你会做什么?

“到图书馆还逾期的书。” 我说。

“还有,要见姐姐。”

海写作时喜欢开着收音机,她打字的声音很响,和收音机的英文歌曲交错。

海把铜壶放在客厅的暖炉上煮茶,拿出与前女友游墨西哥的记事本与我们分享,本子里画满她的情绪,浓的暗的热烈的各种色彩,女人的裸体,阴部里流出血液……

“他说我们认识,说我们曾经在一起!” 入夜了,我们还在听。

“原来是我的前女友……她原是男的,后变性为女的,和我在一起。后来他又变回男的了。”

铜壶口冒出烟,徐徐飘升在她的头上。

离开时,一早说好补贴的水电费她怎么也不收。墙上挂着一张海和祖母的相片,不收钱,因为海的祖父参与二次世界大战,伤害过马来西亚人,她说这是廉价又渺小的补偿。

* 主图摄影:Mike Kilcoyne / Unsplash